サイクロンセパレーターを改造してブローバイラインの仕様を色々と変更

- 2023/02/13 18:19

- カテゴリー:オイルキャッチタンク/ブローバイ関連

- タグ:#bmw, #e46

サイクロンセパレーターを改造してブローバイラインの仕様を色々と変更

先日、振り返ってブログを読み返してみたんですが、このブログではブローバイガスの記事が本当に多いですね。NAエンジンにスーパーチャージャーを装備したことによる代償といったところでしょうか?

海外のE46 Turbo/SuperChager過給機装備のフォースインダクションな方々のブローバイガスはほぼ100%大気開放なので「パワーが出ればそれでOK」的なのが多いのですが、ここ日本では車検をクリアし、クリーンな排気ガスが出るような後付け過給機をセットアップして乗り続けるのは容易い事でなく、懸念事項であるブローバイガスとの戦いっと言ったところでしょうか?(笑)

現状、昨年N54エンジンのインマニを移植し388HPまで出力を上げた後からブローバイガスの量が著しく増えてしまいました。

関連記事:388馬力達成!N54B30インマニを装備(BMW E46)

ここ1年近く色々と対策してきた結果、これはあくまでも推測ですが吸気バルブに対するインジェクターの噴射角度が正常になり燃料が良く入るようになったことがブローバイガス増加につながったのだと思います。元々M52TUB/M54Bエンジンはブローバイガスが多いエンジンで、更に経年劣化も影響してブローバイガスが増えてしまったのは避けられないようです。

現状、エンジンの圧縮も正常値内、オイル上がり・下がりの兆候はみられず、ガステスターによるアイドリング時はクリーンな排気ガスが排出され、ノーマルベース193馬力の9万キロ走行時点のエンジンに過給機をつけて17万キロ走行し388馬力出ているというのはなかなか信じられない事実なのかもしれません。

関連記事:

審判の日?BMW E46 プラグ交換&エンジンコンプレッション計測

続・エンジンコンプレッション計測(BMW E46)

排気ガス検査してきました(BMW E46)

ここ数か月間、ブローバイガス対策を色々とやってきましたが、更に今月に入って色々な対策を行ってきました。まずはオイルキャッチタンクに貯まるオイル量が多いため、少しでも減らしたいためにオイルキャッチタンクの前にサイクロンセパレーターを復活させてみました。

ブローバイリターンホース(オレンジ色の線の入っているホース)の下あたりにこちらの記事で購入したE53、V84.4L用のサイクロンセパレーターを流用。

関連記事:ブローバイガスセパレーター部分を復活

このサイクロンセパレーターはあくまでもセパレーターなので内部にオイルを貯めてしまったらサイクロンセパレーターとして機能しませんのでブローバイガスを通過させてオイル成分を分離する目的以外には使えません。オイルの排出口にドレンコックなどをつけてオイルキャッチタンク替わりにもなるかもしれませんが、それではサイクロンセパレーターとして機能しません。

サイクロンセパレーターのオイル排出口は上記のノーマル仕様と同じオイルデップスティックガイドチューブへホースでつないで分離したオイルをオイルパンに落とすようにしてあります。先日調べたオイルデップスティックガイドチューブのこちらの記事を参考にするとこの部分内部構造がよくわかるかと思います。

関連記事:M52TUB/M54Bエンジンのオイルディプスティックガイドチューブの謎(BMW E46)

サイクロンセパレーターは樹脂製でかなり軽量なのでサイクロンセパレーター本体はオイルリターンホースとエンジンヘッドからのホースにで支えられています。スペース的コンフリクトしてしまうサイクロンセパレーターのネジを外して耳の部分は削り落としました。

タイラップでホースに固定すれば特に問題なくサイクロンセパレーターは固定出来ました。

サイクロンセパレーター装備後、360km程走行してきましたが、

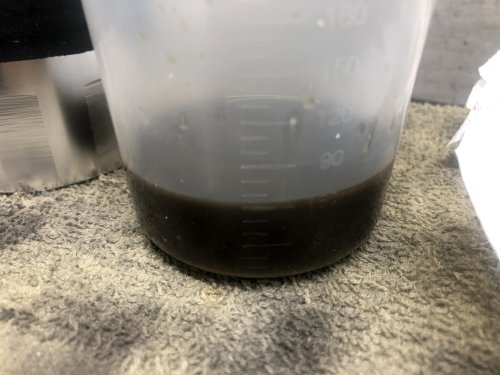

オイルキャッチタンクにはかなり貯まっていました。

65CCぐらいでしょうか?

現状のオイルキャッチタンクの仕様だとオイル+ブローバイガス成分が液化し、更に冬場なので水分が含まれたかなりガソリン臭のする液体が貯まっています。オイル以外のブローバイガス成分が液化しているかなり黒い液体となり、ガソリン成分でオイルが薄まるので上記の液体にほとんど粘度はありません。本来はオイルキャッチタンクにはブローバイガスのオイル成分のみが貯まってもらいたいんですけどね。

オイル成分はサイクロンセパレーターで分離されていると期待したいのですがオイル量は見事に減っており、おまけに上記のサクションパイプにはオイルがべったり。エアフィルタを抜けた空気で冷やされるのでエマルジョン化してます。この写真を見る限りサイクロンセパレーターは残念ながらあまり機能していないようです。

一応全部ばらして洗浄。今回は先日新品に交換したK&Nフィルターの初洗浄も行いました。

久しぶりにフィルタークリーナーを使おうしたらスプレーがダメになっていましたので、

100均で購入したスプレーボトルに中身を入れ替えて使いました。このK&Nフィルタークリーナーは量もたっぷりあるので結構長く使えてますね。購入したのはこちらの記事なので、もう5年前か。。。

関連記事:K&Nエアフィルターメンテナンスオイル

関連リンク:K&N フィルタークリーナー ハンドスプレータイプ 946ml

初回洗浄なのでまだエアフィルターは綺麗です。フィルタークリーナーで洗浄後、水で洗い流して乾燥すると上記のように赤い色がほとんど落ちます。K&Nフィルターの赤い色はオイルの色です。

フィルターをマスキングしてスプレータイプのフィルターオイルを吹きつけます。K&Nフィルター用オイルは2タイプあり、オイル垂らして重力で浸すものと、スプレータイプがあり、私はスプレータイプのものが使いやすく、何度も使うので1本購入してあります。多分、スプレータイプのオイルは生涯では使い切れない量だと思います。(笑)

関連リンク:K&N フィルターオイル [エアゾール] 184g

綺麗にオイルを吹きつける事が出来ました。フィルターを回転させながら薄く吹きつけます。回転方向を変えて吹きつけるとフィルター面にまんべんなくオイルを吹きつけることが出来ます。

エアフィルターも洗浄したことで再度オイルキャッチタンクの仕様を変更して走行してみました。

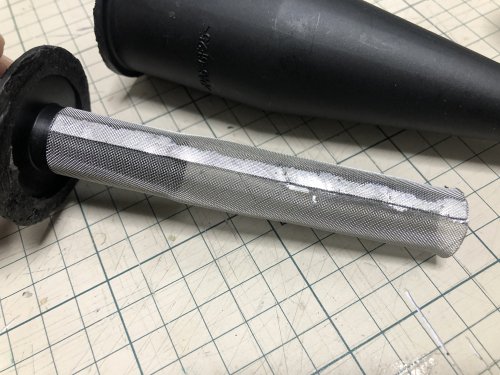

現在のオイルキャッチタンクをばらした状態。こちらの記事で紹介した通りオイル+液化したブローバイガス成分が貯まるようになっています。オイルキャッチタンク本体のストレーナー部分に#60ステンレス金網(上記の写真の丸い網)を入れるとブローバイガス成分が液化してガソリン成分が貯まり、オイルキャッチタンクには黒い粘度のないガソリン臭がするオイルが大量に貯まります。(詳細はこちら)

こちらの記事で実験した際、オイルキャッチタンクにオイルのみが多く取れた仕様へ変更。

同じステンレス金網(#60)でもオイルキャッチタンク本体のストレーナー部分に挟んでステンレス金網を100%ブローバイガスを通した場合と上記のように円筒形のステンレスメッシュにしたときとオイルの収集が大きく異なります。上記のステンレス金網は少しワット数の高い半田ごてとステンレス半田(専用フラックス)を使用すれば素人でも簡単に半田付けする事が出来ます。ブローバイガスの温度は高くても100℃前後なのでステンレス半田でも十分対応できます。

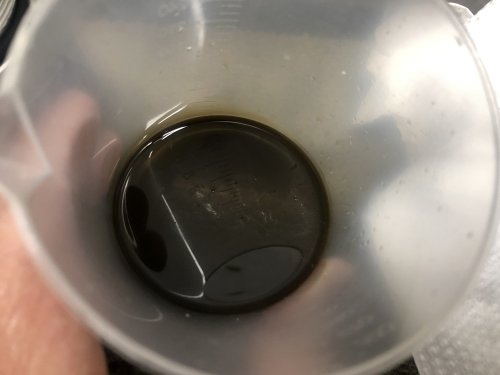

オイルキャッチタンクの仕様を変更して40Kmぐらい走行後のオイルキャッチタンクの中の状態です。ステンレス金網に粘度のあるオイルが付着しています。

収集できたオイルはかなり黒いですが、上記の写真からもわかるように明らかに粘度がありオイルが収集できています。

残念ながらサクションパイプ側にもオイルが飛び散っています。やはりオイルキャッチタンクを素通りしてしまうオイル成分があるという事ですね。

サクションパイプのスーパーチャージャー側はかなりの量のオイルが垂れて貯まっていました。

走行距離は40km、走行途中かなり回した事もありエンジンオイルの消費は約400cc、オイルキャッチタンクに貯まっていた量は40cc程でした。

オイルキャッチタンクの中はブローバイガスのオイル成分がかなり収集されたようでオイルキャッチタンクの蓋のネジ部分にもオイルがべったり。前回のガソリン成分が多いときはこのような状態にはなっていませんでしたので、オイルキャッチタンクの中は「オイルの嵐」状態になっていたんだと思います。

結論としてオイルキャッチタンクの前段階に設置したサイクロンセパレーターがあまり機能していないようです。オイルキャッチタンクにオイルが貯まるのはいいのですが、量が多すぎるのは問題です。出来る限りオイル成分はサイクロンセパレーターを経由してオイルパンに戻ってもらわないとオイル消費が増えるばかりです。

そこでオイルキャッチタンク内部の構造で色々実験した結果を元に装備したサイクロンセパレーターを改造してみることにしました。

改造するにあたりまずは分解。

本体のつなぎ目部分にガスコンロで熱したカッターナイフを当ててふたの部分を切り外しました。溶けたPP樹脂はニッパーで切り落とし、後に復元できるようにします。

サイクロンセパレーター内部は本当に空っぽ。この部分からブローバイガスが入って内部をくるくると回って

オイル成分を分離してブローバイガス成分のみを上部から排出するという仕組みです。

今回、これまでにオイルキャッチタンクで色々と実験した通り内部の出口部分にステンレス金網(#60)のストレーナーをつけてオイルを分離してみることにしました。まずは紙を使ってモックを作成しステンレス金網のサイズを検証。

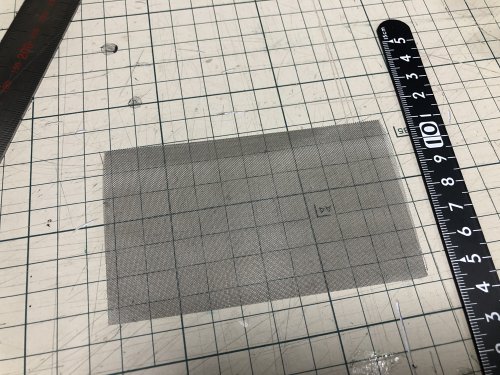

11cmの筒上のステンレス金網を作成しサイクロンセパレーターの本来の機能には大きく影響しないようにします。

ステンレス金網をカッターで切り出しました。

サイクロンセパレーターの出口側の内径が18mmだったので18mmのアルミパイプに巻き付けてステンレス半田でステンレス金網の筒を作成。

ステンレス金網がサイクロンセパレーターの下の方の壁に接するので、内部に入ってきたブローバイガスはステンレス金網を通過してオイルキャッチタンクへ向かいます。

サイクロンセパレーターの蓋の部分の修復はJB Weldを使い、隙間を埋めるように塗り付けて、

JB Weldが硬化したその上からプラリペア(黒)で修復しました。

ちょっと見栄えはよくありませんが、分解した部分が外れることはありませんし、内部からブローバイガスが漏れる事もありません。

改造したサイクロンセパレーターを装備して、取り合えず加給圧をかけないようにいつものコース40km程ドライブしてきました。

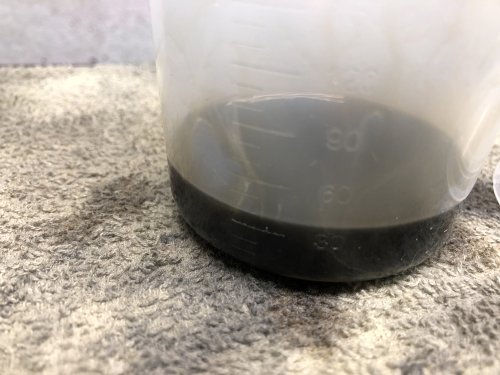

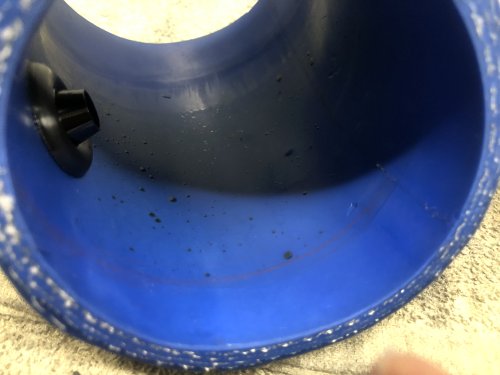

走行後のオイルキャッチタンクの中身の状態は、

見事に少しオイルを含んだ水のみ。改造したサイクロンセパレーターはかなり効果がありブローバイガスのオイル成分を分離しオイルパンに戻しているようです。これはかなり良い状態ですね。

ステンレス金網の状態はこんな感じになっていまいた。真っ黒いオイルが貯まっていたときと比較すると雲泥の差ですね。

気になるサクションパイプ内部ですが、

完全にオイル付着がないというわけにはいきませんでしたが、上記の写真のようにオイルの付着はかなり減っていました。改造したサイクロンセパレーターはかなりの効果があったようです。

エンジンを回した状態でどのぐらいのオイルが出てくるか、もう少し経過観察をしていきたいと思います。

以上、「サイクロンセパレーターを改造してブローバイラインの仕様を色々と変更」でした。