確実にオイルキャッチタンクでブローバイ成分を取る方法?!(ブローバイガスのワンウェイバルブの仕様変更(7))

- 2022/11/09 23:17

- カテゴリー:オイルキャッチタンク/ブローバイ関連

- タグ:#bmw, #e46

確実にオイルキャッチタンクでブローバイ成分を取る方法?!

これまで色々と使用するバブルを交換したり、手持ちのオイルキャッチタンクを変えたり、オイルキャッチタンクの細工を変えたりっと色々とやってきました。その中で一番よい状態だったものを集めて再セットアップしてみました。

こちらの記事で手持ちの違うタイプのオイルキャッチタンクを装備後、走行テストを行っても水しか取れなく、サクションパイプ内部に冷えたブローバイガスのオイルミストがエマルジョン化してしまう状態だったのでオイルキャッチタンクを従来の物に戻して、オイルキャッチタンクの内部の細工はもっとも結果が良かった状態にしてみました。

上記がサクションパイプとエアフロを繋ぐシリコンホースの内部状態。(上記の撮影は走行後ガレージに戻った直後にばらした様子です。)ブローバイガスが乳化(エマルジョン)してべったりと付いています。気温が下がり吸気温度が低くなると水分を含んだブローバイガスが冷やされてこのような状態になります。

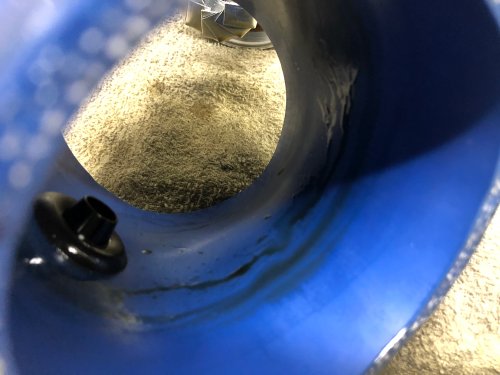

上記はこちらの記事でセットしたオイルキャッチタンクの中身の写真です。(こちらの写真も走行後にばらした状態の写真です。まだオイルキャッチタンク自身が少し熱をもっています)

このオイルキャッチタンクはタンク出口側に標準でストレーナーが付いているのと、ストレーナーとバッフル板の間に金タワシを挟み、従来のオイルキャッチタンクよりもブローバイガスのオイルミスト成分がたまりやすいと思っていましたが、期待に反して殆ど水しか溜まっていませんでした。サクションパイプの状態とオイルキャッチタンクの状態を合わせて見ると、ブローバイガスのオイル成分はほとんどすり抜けてしまっていると思います。走行時の外気温の影響ももちろんあるかと思いますが、この結果とタンク容量が小さすぎるので使用をやめて従来のオイルキャッチタンクに戻します。

従来のオイルキャッチタンクでこちらの記事で紹介した対策を行うとオイルキャッチタンクにオイル成分+ブローバイガス成分が液状化したものがもっとも溜まった細工が、これまでのオイルセパレーター機能として最も優れているので以下のような改造をしたオイルキャッチタンクを装備しました。(これでも完璧というわけではありませんが、最も良い結果だと思います。)

まず内部の約30mmぐらいのネジ式ストレーナーのネジ部分に挟み込むサイズに円形に切ったステンレスメッシュをはめ込みます。ステンレスメッシュをストレーナーのネジで挟みこんで、ステンレスメッシュが動かないように抑えつけました。

使用したステンレスメッシュは上記の写真の60メッシュです。60という数値はメッシュの細かさを示している数値になります。細かすぎても荒すぎてもオイルをキャッチできる状況が変わってくると思います。

あくまでも個人的な想像ですが、この部分にステンレス素材のメッシュを使用することでブローバイガスの液状化がうまく出来ているんだと思います。

ステンレスメッシュのカットにはこちらの金バサミを使用。オイルキャッチタンクの黒いネジとめされているストレーナーを外して油性マジックでステンレスメッシュにマーキングして、マジックに沿って金バサミで切るといった感じです。高精度に切る必要はありませんが、ステンレスメッシュのひげや破片があった場合は徹底的に取り除く必要があります。

あとは0.4mmのアルミ板を上記のように加工してストレーナー本体にホースバンドで固定しています。このアルミ板も金バサミで切って手で曲げただけですが、ストレーナーからのブローバイガスがそのままオイルキャッチタンクの出口方向に漏れないように対策によりバッフル板的な効果があります。アルミ板の採寸はカット&トライで調整しました。

これまでこのオイルキャッチタンクに色々な対策をしてきましたが、上記の写真の通り内部に溜まるのは若干のオイルを含んだ水が殆どでした。(上記の写真はオイルキャッチタンク洗浄後、44km走行した後の内部の状態です。)

今回のこのステンレスメッシュを使用したこのオイルキャッチタンクで366km走行後のオイルキャッチタンクの状態は上記の写真のように真っ黒い水を含まないサラダオイル並みにやわらかいオイル。先の写真と走行距離が9倍程異なりますが先の写真のように水分は殆ど入っっておらず、ちゃぷちゃぷの粘度が殆どない水のようなオイルが溜まりました。

ブローバイガスの未燃焼ガス成分とオイルが混ざってサラダオイルみたいになっていますが、このオイルキャッチタンクに今回の対策を行うとオイル成分を確実にキャッチ出来ています。

上記はオイルキャッチタンクの状態を確認したときに取り外したサクションパイプの状態。(この写真も走行直後、エンジンが冷える前に撮影しています。)先の写真のようにエマルジョン化はみられませんがオイルが結構付着しています。夜の走行なので外気温は先のエマルジョン化したときとほぼ変わらないはずですが、ステンレスメッシュを装備したオイルキャッチタンクを使用すると状態が大きくかわりました。ちなみに金属たわしによるストレーナー等ではまったくオイルが溜まりませんでしたが、ステンレスメッシュを装備すると確実にオイルがキャッチできるようになりました。

当方のこちらの記事から同様のオイルキャッチタンクを装備している方はかなりいらっしゃると思いますが、もしオイルセパレーター機能をもっと強化したいとお考えの方はステンレスメッシュを使用してみると何か違う結果になるかと思います。(あくまでも個人の責任にお試し下さい。)

以下はオイルキャッチタンク以外でテストしてもっともよい状態だった仕様に戻した箇所です。

オイルキャッチタンク以外にインマニの負圧でブローバイガスを吸い上げる方式に戻しました。先のバルーンテストの結果をみるとクランクケースが負圧になっていない状態だったので、クランクケースを負圧にするための対策としてPCV FV345を使用してインマニが負圧状態のときブローバイガスを吸う経路を復活させました。FV345の径が太いのでなかなか収まりが悪いのですが取り急ぎタワーバーにタイラップで装備。後々もう少しうまくまとめたいと思います。

そしてサクションパイプ側はこちらで作成したポップアップバルブを使用して加給圧がかかったときのブローバイガスはこちらの経路でサクションパイプ側で吸わせるようにしました。今回このバルブの10mm用と12mm用2つを組み合わせてホース径変換(12→10mm)も行っています。

ブローバイガスの経路は

- タペットカバー上部にある1箇所のブローバイガスが出てくる

(このエンジンはバイクエンジンで採用されているシールド方式ベースとなっています。) - オイルキャッチタンクを経由(今回の細工)

- インマニが負圧のときはPCVバルブを経由してブローバイガスを吸う

- インマニが正圧(ブーストがかかつた状態)のときはサクションパイプ側からブローバイガスを吸う

という流れになります。

スーパーチャージャー装備なのでエンジン負圧を利用してブローバイガスを吸う方法はなかなか苦戦してきましたが一応この方法をベースに今後は調整を進めていきたいと思います。

以上、「確実にオイルキャッチタンクでブローバイ成分を取る方法?!(ブローバイガスのワンウェイバルブの仕様変更(7))」でした。