簡易タイヤハウスの空気の流れ処理

簡易タイヤハウスの空気の流れ処理

時々時間があるときに車のエアロパーツ系でディープな事を書いてあるブログ等を拝見させていただいております。そんな中、簡易的にタイヤハウスの空気の流れを処理している方がいたので、自分の車でもやってみる事にしました。

これまでにフロントサイドに簡易カナードを装備してきましたが、簡易的な物を装備するだけでもフロントタイヤの接地感が極端にかわり、安全性重視な観点からみても(特に雨の日など)カナードを取り付けてフロントタイヤハウスの空気は抜いた方が良いと思っています。詳細は以下の過去ブログをご参照下さい。

関連記事:予算3,000円で効果絶大!汎用ミニカナードを付けてみました!

サーキットなどを本格的にタイムアタックするならば立派なカナード装備が望ましいとは思いますが、私の場合は簡易的なカナードで十分効果を得て満足出来ております。ちなみにこちらの記事で装備したカナードは昨年9月の陸運局での車検をカナードを外すことなく通過しております。

関連記事:カナード増設&塗装

AC Schnitzerのフロントスポイラーに対して取り付けた硬化ゴム素材のカナードが突起物として判断されなかったんだと思われます。

今回のタイヤハウスのエア抜きは、過去にもこちらの記事で似たようなことをやったことがあります。

関連記事:高速道路でフロント安定度向上!フロントタイヤハウスのエア抜き

上記の記事で装備した物は、使用用途が違うので走行中に簡単に外れてしまいましたが、今回使用するのは

もっと簡易なスコッチの防水テープです。

一応、屋外用なのでタイヤハウス内部に貼って濡れても大丈夫そうなのと剥がれても素材的に問題ありません。剥がれてタイヤなどに当たっても防水テープの方が粉々になる程度です。この防水テープを使って色々な角度でタイヤハウスに貼ってタイヤハウスのエア抜きをテストで使用して、最終的には別な素材の物を張り付けるというのもありかと思います。パッケージにも記載がありますが「スポンジのようにボロボロにならない」ので剥がれない限りタイヤハウスでも使い続けることが出来るかと思います。

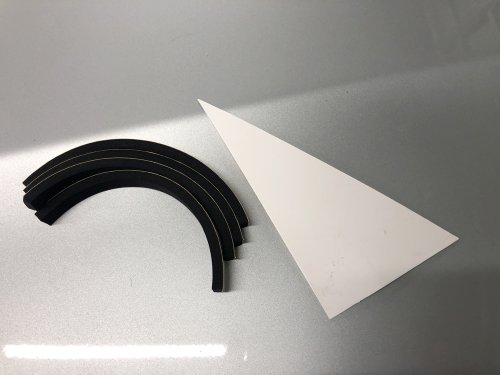

まずは貼る場所の検討ですが、取り合えず左右同じ場所、同じ角度で防水テープを貼りたいので手持ちの三角定規をタイヤハウスで計測して、画用紙で治具を作成し防水テープを4本ハサミで切り出しました。

治具っといってもケント紙な紙です。(笑)

貼った場所ですが、タイヤハウスフェンダーアーチの内張のネジの位置に合わせて直角三角形の治具をマスキングテープで軽く固定し、パーツクリーナーでフェンダーアーチ内部の内張を洗浄してから直角三角形の長編に合わせて防水テープを張り付けました。角度は内張に対して60°になります。

2本の防水テープを上記のように治具で位置を合わせて貼り付けました。ずぼらな私が考えた苦肉の策でタイヤ外さなくても正確に貼り付けできるかと思います。(笑)

こちらは右前部分の防水テープで、上記は184km程高速道路を走行後の状態です。一応、左右共剥がれておりません。雨天走行を繰り返してみないと耐久性はちょっとわかりませんね。

気になる効果の程ですが明らかにフロントタイヤの接地感が変わりました。これまで以上に接地感が増しコントロールしやすくなりました。この手のものは外したときの方がどのぐらい効果があったかわかるものだったりするので一概に良い・悪いでの表現は難しいと思いますが、こんな簡易的な防水テープをタイヤハウスのこの付近に貼るだででも大きくタイヤハウスの空気の流れに大きく影響するようです。

防水テープを貼る角度はタイヤ軸に対して水平にする程、空気の流れに対して抵抗が増すので、今回のようにある程度(タイヤ軸に対して30°)の角度を付けた方が空気が抜けやすい状態になるかと思います。

あくまでも素人の浅知恵なのと防水テープを使うことで角度調整を行いつつ調整が出来るのは非常にメリットが高いと思います。

以上、「簡易タイヤハウスの空気の流れ処理」でした。