オイルキャッチタンク2個作戦

- 2021/01/16 08:15

- カテゴリー:DIY作業, オイルキャッチタンク/ブローバイ関連, アルミロウ付け

- タグ:#bmw, #e46

オイルキャッチタンク2個作戦

前回の記事に記載しましたが、オイルセパレーターのみでは全く機能していない事が分かったので、次なる手段としてオイルキャッチタンク2個にしてオイルセパレーターをオイルキャッチタンクに置き換えてみることにしました。

関連記事:

排気量が大きなエンジンや元々ブローバイガスが多い前提のエンジン、バンク分けされているエンジン等でオイルキャッチタンクを2つ以上設置するのはそんなに珍しい事でもないのかな?ブローバイガスのオイル成分は可能な限り吸気させたくありませんからね。

早速、ネット上で取り付けたオイルセパレーターを置き換えできそうなオイルキャッチタンクを物色開始。

ちなみにですがオイルキャッチタンク(海外ではオイルキャッチカンって言うらしい)はそもそもはエンジンがブローしたときにエンジンヘッドから噴き出したオイルをコース上にまき散らさないようにためるための目的なので(容量に規定があります。)、ここで使用しているオイルキャッチタンクは本来の目的のオイルキャッチタンクではなく、正確にはブローバイガスセパレーターと呼ぶのが正しいんだと思いますが、ここではオイルキャッチタンクと呼びます。

今回、調達したオイルキャッチタンクはブローバイセパレーター付きで、オイルキャッチタンク内部に溜まったオイルを排出できるような形状の物を探してみました。

昨年末に取り付けた上記の写真のサイクロンセパレーターを置き換えて使えそうなサイズの物はなかなかなかったのですが、こちらの製品をアマゾンで見つけて早速購入。

関連リンク:

Sporacingrts オイルキャッチタンク 汎用 アルミ製 2ポートオイルキャッチタンク 円柱型 1イン1アウト コンパクト バッフル付き バルブ付き 150ml ブラック

注文して翌日に届きました。

このブログでオイルキャッチタンク購入は5個目かな。(笑)

この車で装備したオイルキャッチタンクは計6個目になりますが、作りがこれまでの中で一番しっかりしていました。重量感もありアルミ削り出しですがバリなどもなくオイルセパレーターもよく考えられて作られています。

オイルを貯めるには容量がかなり小さいので、本来のオイルキャッチタンクとしての使用目的とはちょっと異なるものですね。ここ最近、ブローバイセパレーターとして販売されているオイルキャッチタンクが色々と豊富なり、後発の製品はよく考えられた物が多くなってきたと思います。

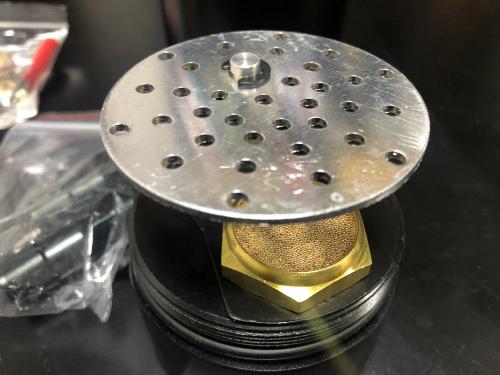

このオイルキャッチタンクはブローバイガスのインとアウトの場所指定があり、内部は上記のようにバッフル板があったり、アウト側には真鍮製の金属メッシュが付いていたり、

入ってきたブローバイガスを内部の羽に当ててオイル成分を液化する仕組みになっていたり、オイルセパレーターとして非常によく出来ています。

ブローバイガスのイン・アウトのニップルとオイルキャッチタンクの底にあるネジをコック付きのニップルに交換すれば内部のオイルを排出出来る仕組みになっているので、オイルキャッチタンクを分解する事無く、定期的に内部に溜まったオイルを抜く事が出来ます。(なのでタンク容量が小さく作られているんだと思います。)

今回、コック付きのニップルを使用せず、これまでに購入してきたオイルキャッチタンクに付属していた3/8TPタップのアルミニップルを加工してタンク内部に溜まったオイルをエンジンオイルパンに流し落とすようにしました。

左が鉄の子でカットして内部の径を9mmまでドリルで広げたニップルで、右側は元の形状。(2個あったので比較写真です。)

ホースの取り回しに合わせてアルミニップルをカットして、13mmのアルミパイプを2本パイプカッターで切り出し、ニップルとアルミパイプをロウ付け。

関連リンク:新潟精機 SK パイプカッター PC-S

ロウ付けにはいつもの一連の新富士バーナーを使用しています。

関連リンク:

新富士バーナー ロウ材シリーズ RZ-101 アルミ硬ロウ φ2.0×300mm

新富士バーナー ロウ付作業用アクセサリー RZ-400 セラミックボード

ロウ付け後、バイスでニップルを固定して、鉄の子で斜めにカットして、更に13mmのアルミパイプをロウ付けして上記のような形状のオイルを抜く側のニップルを作成しました。

オイルキャッチタンクへ取り付けるとこんな感じ。当然ですがオイルキャッチタンクへのホースの取り回しを考えてニップルを閉めた状態でのホースの方向に合わせてニップルをロウ付けしています。

ブローバイガスが入ってくるホースをつなぐニップルとオイル排出用のニップル2つを作成。ブローバイガスの排出はオイルキャッチタンク付属のニップルをそのまま使用しました。

仮組するとこんな感じになります。作成したアルミニップルは少し長めにして、必要に応じてカットする予定です。

続いてオイルキャッチタンクこ固定するステーを作成しました。

オイルキャッチタンクを実際に設置する場所に配置してホースの取り回しや固定する方法を考え、スペース的に余裕がないのでなかなか作業が難航しました。

手持ちの汎用3mm厚のアルミステーをカットしてロウ付け。アルミの厚みがあって熱が逃げやすいのでロウ付けするにもちょっとコツが必要でした。

ロウ付けしたアルミステーを実際に配置して、オイルキャッチタンク付属のステーと位置合わせ。

ステーを鉄の子でカットしてネジ穴加工を行い4mmのネジ2本でアルミステーとオイルキャッチ付属のステーを固定。3mm圧のアルミはかなり頑丈で、オイルキャッチタンクはそこそこ重量がありますが、ロウ付けの強度で十分固定出来ます。

続いて最終的なオイルキャッチタンクの組み立ててです。

各ニップルは液体ガスケットを使用して漏れがないように固定します。

液体ガスケットを少し塗って、爪楊枝でニップルのネジ山に塗りつけました。

関連リンク:

スリーボンド 液状ガスケット シリコン系 白色 100g TB1212

エンジン本体にも使用できるシリコン系の液体ガスケットなので漏れがないように塗り付ければ耐久性はまったく問題ありません。

アルミステーとオイルキャッチタンクのステーを止める4mmのネジもスプリングワッシャーを挟んでいますがねじ止め材で固定。

一応、耐熱固定用のねじ止め剤を使用しています。

この製品はもうディスコンかな?今はこれになるのかな?

関連リンク:

LOCTITE(ロックタイト) ねじゆるみ止め用嫌気性接着剤 272

ねじ止め剤、液体ガスケットが固まるまで丸一日置いてから取り付け作業を行いました。冬場のこの時期、気温が低いのでなるべ暖房の効いた部屋に放置しておきましたが、気温が低いとねじ止め剤、液体ガスケットも固まるのに時間がかかります。

大体こんか感じでしょうか?

オイルキャッチタンクが動かないように固定しホースの取り回しなども確認しつつ、テスト走行してオイルキャッチタンクの設置によって異音や他のパーツとの干渉なども確認します。

今回取り付けたオイルキャッチタンクはブローバイガスをエンジンエッドから直接受けて、内部のオイルセパレーターでオイル・水分成分を分離し、ガス成分のみを続くもう1つのオイルキャッチタンクへ流し込んで、最終的にスーパーチャージャーのサクションパイプへ接続してあります。

今回取り付けたオイルキャッチタンクが大半のオイル成分を除去してくれる事を期待。

昨夜、15kmぐらい高速を含めテスト走行してきました。

外気温は8℃。この時期の夜としては比較的気温が高い方かな?

取り付けたオイルキャッチタンク周りからの漏れがないか確認したり、オイルキャッチタンク周りの温度を確認。1個目と2個目のオイルキャッチタンク本体の温度差は10℃以上ありました。

予想では気温が低い時期なので2個目のオイルキャッチタンクには少なからず水分多めのブローバイガス成分が溜まるかと思われます。本音としては2個目には何も溜まらないでほしいんですけどね。

もう少し距離を走ったら2個目のオイルキャッチタンク内部の状態を確認してみたいと思います。一応、昨夜気が付いた点としては、アイドリング中のラムダ0.98付近の排気ガスの匂いが明らかに以前と少し異なっているように感じました。ブローバイガスの成分が変われば排気ガスの状態もなんらか変化があるはずなので、オイルキャッチタンク2個作成は良い結果になっていると思われます。

どちらにしてももうしばらくは経過観察ですね。

以上、「オイルキャッチタンク2個作戦」でした。